| 起工日 | 昭和15年/1940年6月12日 |

| 進水日 | 昭和16年/1941年3月16日 |

| 竣工日 | 昭和16年/1941年12月5日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和18年/1943年10月6日 第二次ベララベラ海戦 |

| 建 造 | 舞鶴海軍工廠 |

| 基準排水量 | 2,077t |

| 垂線間長 | 111.00m |

| 全 幅 | 10.80m |

| 最大速度 | 35.0ノット |

| 航続距離 | 18ノット:5,000海里 |

| 馬 力 | 52,000馬力 |

| 主 砲 | 50口径12.7cm連装砲 3基6門 |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 2基8門 次発装填装置 |

| 機 銃 | 25mm連装機銃 2基4挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 3基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

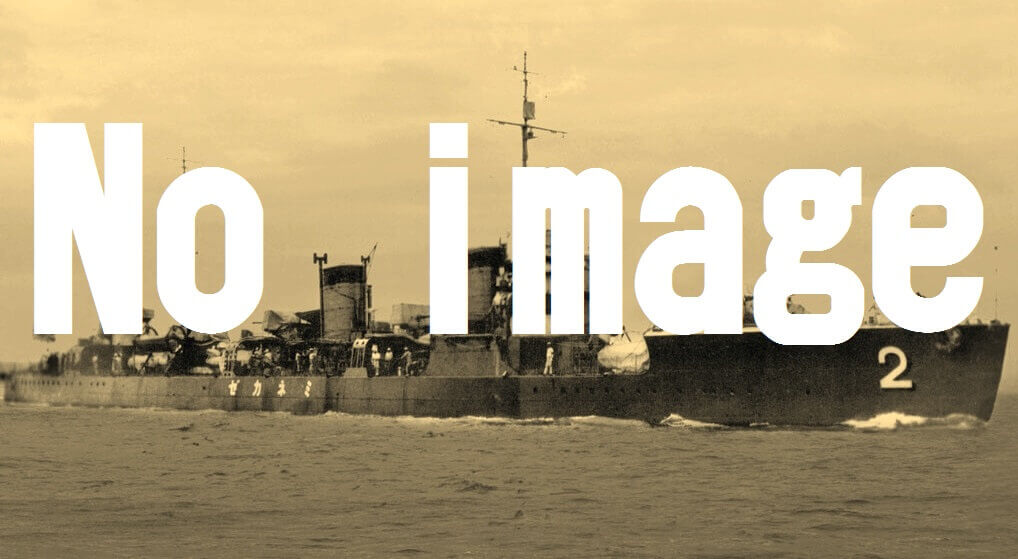

死なばもろとも 南方海域で多忙を極めた夕雲

【夕雲】は太平洋戦争開戦時、「夕雲型」で唯一竣工していた駆逐艦です。

とは言うものの12月5日竣工ですからだいぶギリギリで、残り18隻はすべて開戦後に竣工しています。

その【夕雲】は後に続く「夕雲型」が存在しなかったため、最初はどこの駆逐隊にも所属していませんでした。

「陽炎型」が各地で暴れまわる中、【夕雲】は日本近海で対潜哨戒活動を続ける日々でした。

やがて3月14日に【巻雲】が竣工、即日第十駆逐隊が編成されました。

続く28日には【風雲】が編入、さらに4月15日には「陽炎型」で唯一所属駆逐隊のなかった【秋雲】が第十駆逐隊に編入され、ここでようやく定数4隻を確保することができました。

【秋雲】が編入される直前に第十駆逐隊は第一〇戦隊所属となり、そして6月、「ミッドウェー海戦」に突入します。

竣工から半年以上の月日が経っていました。

ところが「ミッドウェー海戦」はご自慢の機動部隊の壊滅という最悪の幕切れとなり、空母護衛で出撃していた第一〇戦隊は無類の強さを誇った日本の機動部隊の落日を目の当たりにしました。

【夕雲】は【飛龍】の護衛、そして乗員の救助に努めました。

帰還後一度アリューシャン列島方面への船団護衛に出撃していますが、すぐに南方に逆戻りとなり、8月16日には【翔鶴】【瑞鶴】の護衛で柱島を出発、トラック島を目指しました。

しかしその航行中にソロモン諸島周辺に機動部隊が現れたとの報告を受け、機動部隊はトラックを経由せずにそのまま一戦交えるために南東へと向かうことになります(道中補給込み)。

この「第二次ソロモン海戦」は先陣を【龍驤】が切り、そこに向けて攻撃が行われている隙に【翔鶴、瑞鶴】で機動部隊を叩くという一種の囮作戦でした。

しかし日本は【米ヨークタウン級航空母艦 エンタープライズ】を中破させただけ、一方アメリカは【龍驤】を沈めてさらにガダルカナル島への輸送も防ぐことができました。

「第一次ソロモン海戦」も戦術的勝利ではありますが敵の輸送は野放しだったため、この2つの海戦は今後の戦いに大きく影響してきました。

結果、駆逐艦がドラム缶をどっさり積んで夜な夜な島に送り込むという鼠輸送に頼らざるを得なくなります。

第十駆逐隊は機動部隊護衛だったため直接輸送には絡んでいませんが、続いて10月26日の「南太平洋海戦」にも参加。

この戦いでは【翔鶴】がズタボロに痛めつけられますが、【米ヨークタウン級航空母艦 ホーネット】を撃沈させてなんとか面目を保ちます。

ですがこの戦いもやはりヘンダーソン飛行場奪還のための輸送は失敗しており、機動部隊を有効に活用することができませんでした。

【翔鶴】を欠いたことで機動部隊の動きは一気に鈍り、このため第十駆逐隊もスクリューを損傷していた【秋雲】を除いて外南洋部隊に移ることになりました。

ここから【夕雲】も鼠輸送に参加しますが、11月10日にはショートランド泊地からタサファロンガに向かう途中で敵機に襲われて小破しています。

このような敵の網の下で動かざるを得ない状況でしたが、前日の9日に日本は13日の突入を目的としてヘンダーソン飛行場への艦砲射撃と輸送を一気に行うために各艦を出撃させていました。

しかし日本は前日夜から繰り広げられた「第三次ソロモン海戦第一夜」の戦いで【比叡】を失っており、作戦は失敗。

海軍は間髪おかずに【夕雲】含めた第七戦隊に命じ、同じく艦砲射撃で飛行場を抑えつけながら輸送を行うために13日の早暁にショートランド泊地を出発させました。

14日午前2時ごろから第七戦隊は艦砲射撃を開始。

戦艦の砲撃とはさすがに差がありますが、20.3cm砲も威力がないわけでないですから、それなりに被害をもたらすことができました。

ですが被害はあくまでそれなりで、またすでに2本目の滑走路を完成させていたことから、日が昇るとすぐさま敵機による反撃が繰り広げられました。

第七戦隊は道中で第八戦隊と合流してショートランド泊地を目指していましたが、ヘンダーソン飛行場からの航空機や【エンタープライズ】の艦載機による爆撃で【衣笠】が沈没し、【五十鈴】が中破。

さらに輸送船団も11隻中6隻が沈没するという大損害で、翌日の【霧島】らの沈没も受けて日本の挽回の芽はほぼ摘み取られてしまいます。

その後も【夕雲】は各島への鼠輸送に汗を流し、パラオやウェワクなどを結んで陸軍の配置転換を手助けしました。

年明けからの三度に渡る「ガダルカナル島撤収作戦(ケ号作戦)」全てに参加した【夕雲】でしたが、第一次撤退作戦では【巻雲】が機雷に触雷して航行不能、【夕雲】の魚雷によって雷撃処分されています。

ガダルカナル島を諦めた後もコロンバンガラ島やムンダ、ツルブといったエリアへの輸送を必死に行っていた【夕雲】でしたが、昭和18年/1943年5月9日に横須賀に戻った後、今度は新たな撤退作戦に加わることになりました。

南方でガダルカナル島を失う一方で、北方にもアメリカの反撃の手が及んでいました。

アッツ島、キスカ島の守備隊が孤立状態に陥り、5月30日にはアッツ島守備隊が玉砕したのです。

このままではキスカ島も同じ運命を辿ってしまうのは必定だったため、日本は急いでキスカ島からの撤退作戦を行わなければなりませんでした。

「キスカ島撤退作戦」の顛末はこちらをご覧いただきたいのですが、【夕雲】は途中で引き返した第一次、成功させた第二次共に参加しています。

濃霧に守られながらキスカ島を脱出したあとは、再び南方へと戻っていき、9月20日には第三水雷戦隊に編入されました。

しかし戻ってきた【夕雲】の次なる任務は、またしても撤退作戦でした。

コロンバンガラ島のすぐ北西にあるベララベラ島、ここに飛び石作戦で連合軍が上陸してきてしまったのです。

ベララベラ島の守備は薄く、到底持ちこたえることはできません。

このままベララベラ島が陥落すると、コロンバンガラ島とやはり連合軍に上陸されて猛烈に抵抗しながらも劣勢は明らかとなっているニュージョージア島に挟まれてしまいます。

事ここにいたり、日本はコロンバンガラ島とニュージョージア島の放棄を決断したのです。

この「コロンバンガラ島撤退作戦(セ号作戦)」は、9月29日と10月2日に上陸して実施され、取り急ぎ北にあるチョイセル島まで駆逐艦と大発で緊急脱出させて、その後ブーゲンビル島まで撤退するというものでした。

【夕雲】は襲撃部隊として参加し、「セ号作戦」は大発に損害が大きく、また【伊20】が沈没してしまいましたが、この撤退作戦も十分な成功を収めました。

しかし作戦はまだ終わりません。

「セ号作戦」が終了した以上、少ない兵力でも守らざるを得なかったベララベラ島ももはや用済みです。

今度はここの守備隊を引き揚げさせなければならないのです。

ですが今回の作戦が困難なものになるのは明らかでした。

まず「セ号作戦」は2回目の実施の際にはすでに警戒網が敷かれていて、実際に6隻の駆逐艦に襲われています。

次の日本の狙いがベララベラ島であることは一目瞭然だったため、偵察機を含めて警戒を強めていました。

10月6日、【夕雲】を含めた9隻の駆逐艦と舟艇がラバウル及びブインを出発。

【夕雲】所属の夜襲部隊は欺瞞航路を取りながらベララベラ島へと向かいましたが、しかしその動きは【PBY カタリナ】によって露見しており、【米ポーター級駆逐艦 セルフリッジ、フレッチャー級駆逐艦 シャヴァリア、オバノン】が妨害のために派遣されました。

同時に3隻の増援が決定していますが、この増援は戦闘に間に合いませんでした。

20時31分、【セルフリッジ】のフランク・R・ウォーカー大佐はレーダーで日本の駆逐艦がベララベラ島に迫っているという報告を受けます。

一方日本側も数分後に複数の駆逐艦より敵影発見の報告をするのですが、旗艦【秋雲】で指揮を執る伊集院松治第三水雷戦隊司令官はこれを味方の見誤りではないかと疑い、攻撃準備には入りません。

見かねた【秋雲】艦長の相馬正平中佐が「敵ではありませんか」と言うほど、周辺はみな敵影だと判断して負いました。

そんなことをしているうちに砲撃音によって答え合わせが始まりました。

敵艦からの砲撃が襲い掛かってきたのです。

慌てて各艦は応戦をし、また魚雷発射のために舵を切りました。

しかし側面を見せるのは船にとって最も被弾面積が増える非常に危険な行為です。

魚雷発射というのは肉を切らせて骨を断つ行為で、被弾覚悟での必殺技です。

そして【夕雲】は最後尾だったのですが最初に攻撃を行った結果、主砲がみな【夕雲】に向いてしまったのです。

砲撃を受けた【夕雲】は炎上し、そこからはなおさら集中砲火を浴びてしまいました。

真っ赤に燃え上がる【夕雲】でしたが、しかし発射した魚雷は【シャヴァリア】の前部に見事直撃。

【シャヴァリア】がコントロールを失ったことで、後続の【オバノン】がそれを避けきれずに衝突。

衝突箇所は機関部付近だったため、【オバノン】は艦首を破壊され、【シャヴァリア】は完全に航行不能となりました。

しかし炎上する【夕雲】にも魚雷が命中し、徐々に艦首が海水に洗われていき、やがて【夕雲】は沈没。

戦いはさらに【セルフリッジ】に【時雨】【五月雨】の放った魚雷の1発が命中し、こちらも艦首が垂れ下がって逃げていきました。

日本としては追撃のチャンスは残されていましたが、次発装填を終えた【秋雲】【磯風】の魚雷も外れ、結局【シャヴァリア】とその乗員を救助している【オバノン】にも止めを刺すことができませんでした(【シャヴァリア】は最終的に自沈処分)。

結果的にはベララベラ島からの撤退も達成され、この「第二次ベララベラ海戦」は日本の勝利となりました。

ですが【夕雲】の生還者の一部はその後アメリカの魚雷艇に救出された後、隙を見てひとりの水兵から拳銃を奪い取って射殺。

もみ合いとなり複数から全員の日本兵が殺されてしまいました。

一方で25人の漂流者は【シャヴァリア】のものと思われる内火艇に命を救われ、これに乗り込み難を逃れます。

その後魚雷艇が接近してきて、万事休すかと思われたら彼らは救いの手を差し伸べてきたのです。

ところが鬼畜米英、生きて虜囚の辱を受けずと刷り込まれている兵士達はこの手を払いのけます。

最終的に食料と水が内火艇に投げ込まれたと言われていて、1日半後には全員無事にブインに到着しました。

敵の救助活動に加え、内火艇にはコンパスや救急箱、応急食糧も備え付けられていたことに乗員は驚いたと言います。

これらの道具のおかげで迷わずにブインに到着し、また体力も回復することができたのです。

(内火艇のエピソードは資料によっては筏を作り、魚雷艇の救助を拒否した後に捨てられた機動艇を見つけて乗り込んだというものもあります。)