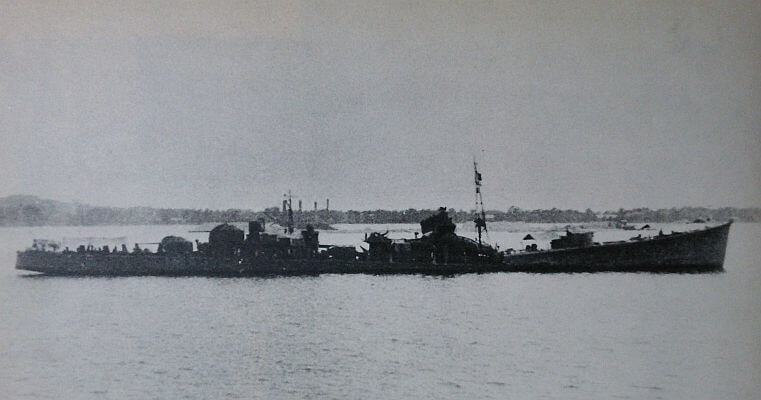

| 起工日 | 昭和15年/1940年7月30日 |

| 進水日 | 昭和16年/1941年7月2日 |

| 竣工日 | 昭和17年/1942年6月11日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年10月25日 エンガノ岬沖海戦 |

| 建 造 | 舞鶴海軍工廠 |

| 基準排水量 | 2,701t |

| 垂線間長 | 126.00m |

| 全 幅 | 11.60m |

| 最大速度 | 33.0ノット |

| 航続距離 | 18ノット:8,000海里 |

| 馬 力 | 52,000馬力 |

| 主 砲 | 65口径10cm連装高角砲 4基8門 |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 1基4門 次発装填装置 |

| 機 銃 | 25mm連装機銃 2基4挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 3基 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

防空性能を見せつける 艦首の喪失と外科手術

「秋月型」は「マル4計画」で6隻、「マル急計画」で10隻、「マル5計画」で16隻、そして「改マル5計画」で23隻に増加しています。

「改マル5計画」は「ミッドウェー海戦」後のものであり、この敗戦がいかに海軍にとって一大事だったかが伺えます。

最大で39隻の建造が計画された「秋月型」でしたが、結局完成したのは12隻。

防空意識は芽生えたものの、日本にはもう計画を完遂できるほどの時間が残されてなかったのです。

八番艦以降は工期短縮のために簡略化も推し進められ、かなり切羽詰まった状況でした。

魅力たっぷりの「秋月型」はこちらで詳しく案内しています。 ⇒ 『海戦の新時代 日本防空艦の裏側』

【秋月】は昭和17年/1942年6月11日に竣工。

実は竣工予定日は5月25日の予定だったのですが、直前の砲熕公試で不具合が発覚。

この影響で竣工予定日は6月10日に延期されました。

さらに俯仰制限装置にも問題があることがわかり、予定日はさらに19日まで伸びてしまいます。

ところが6月5日の「ミッドウェー海戦」で海軍は対米戦の展望が激変してしまい、慌てて試験を省略して11日に竣工させました。

そこで省略するんならそもそも機動部隊作戦の「ミッドウェー海戦」に合うように調整しろよと思いますが、これでも建造サイドはこれまでとは大きく異なる機構・構造の「秋月型」に対して多くのトラブルを抱えながら乗り越えてきていたので、無理からぬことでした。

14日、アリューシャン列島方面で敵の反攻の気配があったため、当時唯一無傷だった正規空母の【瑞鶴】を送り出してこれに対処することになりました。

【秋月】は【瑞鶴】【浦風】【朧】とともに柱島を出発。

【秋月】と【朧】はあくまで途中までの護衛だったため、大湊まで送り届けた後はそのまま横須賀に戻っていきました。

25日は【鎌倉丸】をマカッサルまで護衛する任務を受けて横須賀を出港。

竣工まもない輸送船護衛だったため、乗員の練度と近海に潜む潜水艦のことを考えて慎重な行動をとります。

潜水艦の活動には浮き沈みがあったため、その低調になるタイミングまで浦賀水道で数日待ち、29日にそーっと日本近海を通過していきます。

見事敵潜の警戒を掻い潜り、マカッサルまでの護衛を果たしました。

その後も輸送船の護衛を行い、8月21日にラバウルへ到着。

ここでようやく機動部隊主隊に編入されました。

しかし編入といってもあくまで書類上のことですから、機動部隊に実際に合流したわけではありません。

そして【秋月】はまたも一歩遅れた到着となってしまい、24日の「第二次ソロモン海戦」には間に合わなかったのです。

25日に到着したところで、沈んだ【龍驤】は帰ってきません。

その後トラックに移動し、【秋月】は第十戦隊に編入されました。

早速前線に出ることになり、【秋月】は【朝雲】【夏雲】【峯雲】とともに外南洋部隊としてショートランド泊地を目指して出発しました。

9月29日、その道中で上空に複数の航空機が現れました。

【秋月】ではこの航空機を【九七式艦上攻撃機】と思っていました。

確かにショートランド泊地周辺はラバウルからの航空機が飛んできてもおかしくないし、ブインの飛行場も完成間近だったので、そこからの航空機かもしれません。

しかし唐突に近くに一発、また一発と大きな水柱が上がりました。

上空から爆弾が投下されてきたのです。

航空機の正体は【B-17】。

3もしくは7機の爆撃機が4隻の駆逐艦を発見し、水平爆撃を仕掛けてきたのです。

慌てて【秋月】は戦闘態勢に入りましたが、竣工後も訓練抜きで送り込まれたため、まともに砲撃をしたのは実はこれが初めてだったようです。

グネグネと爆弾を回避しながら、他艦の高角砲とは全く違う音と速度で、ドンドンドンと上空に長10cm砲が火を噴きます。

そして次の瞬間、一機の【B-17】が突如バランスを崩して燃え始めました。

見事長10cm砲の一撃が【B-17】に命中し、撃墜に成功したのです。

この時分火、つまり前後2基ずつバラバラに目標に対して射撃し、2機同時に撃墜したという証言がありますが、実際の記録は1機ですし、また分火するために必要な九四式高射装置も1基しか搭載されていないことから、この証言は誤りだと思います。

これが【秋月】の初の戦闘であり初の戦果、そしてアメリカにとっても初めて「秋月型」を確認した瞬間でした。

さぁこれから機動部隊について「秋月型」の真価を、と言いたいところでしたが、海軍は数が少なくなった機動部隊の出撃に尻込みしてしまい、【秋月】は船団護衛や鼠輸送の任務が与えられました。

本来の役割とは少し異なりますが、しかし船団護衛でもやることは同じです。

ちゃんと撃墜も記録しながら【秋月】は輸送成功に尽力します。

10月7日、【秋月】は【照月】と第六十一駆逐隊を編成します。

「秋月型」は逐次投入だったため、相方が現れるまで駆逐隊を編成しないケースが多くありました。

しかしせっかく誕生した第六十一駆逐隊は、【照月】が早期に沈没してしまったため一度も顔合わせをすることがありませんでした。

10月12日には第四水雷戦隊の旗艦に就任。

本来ならここは軽巡などが任され、実際この時は【由良】が旗艦だったのですが、防空力の高い船はいくらいても困りません。

多少大型の【秋月】は旗艦もできなくはなかったので(余分なスペースがあるわけではない)、輸送強化の陣頭指揮をとるようになりました。

しかし25日には「南太平洋海戦」の直前のヘンダーソン飛行場への艦砲射撃+陸軍支援のために出撃したところ、反撃の空襲に合ってしまいます。

艦砲射撃を行っていた【暁】【雷】【白露】は逃げ切って被害はなかったのですが、この支援に向かっていた【秋月】達が逆に標的にされてしまいました。

午前11時ごろに5機の【SBD ドーントレス】と【F4F ワイルドキャット】がやってきて、この爆撃によって【由良】が2発被弾し、【秋月】も2発至近弾を受けました。

この至近弾で【秋月】は右舷軸室が浸水し、片舷航行、最大23ノットとなってしまいます。

この時の被害で【由良】は浸水が進み、沈没の危険性がどんどん高くなります。

【秋月】らは避難を急ぎましたが、午後3時ごろに今度は【B-17】がやってきて、更に【由良】に一発爆弾が命中し、【由良】は最期は雷撃処分されました。

【秋月】もこの時被弾してしまい、今度は第一缶室が浸水しました。

他にも【五月雨】が至近弾を受けています。

それでも進化した機関配列のおかげで【秋月】は航行を続行することができました。

【秋月】は【由良】の乗員救助を手伝った後、ラバウルまで撤退して応急修理をし、その後横須賀で本格的な修理を受けることになりました。

そしてこの時同時に訓令により第一煙突両側に25mm三連装機銃が1基ずつ増設されています。

昭和18年/1943年1月4日、【秋月】は【瑞鶴】らと共にトラック島へ戻ってきました。

今度こそ機動部隊護衛か、と言いたいところですが、もう「秋月型」は機動部隊を守る防空艦ではなく対空兵装が強い駆逐艦でした。

「ガダルカナル島の戦い」は大量の駆逐艦を擦り切れるまで使い倒しており、特に性能の高い駆逐艦を遊ばせておく余裕は微塵もありませんでした。

すぐに【秋月】は輸送に投入されます。

同時に15日には沈没した【照月】が第六十一駆逐隊から除籍され、代わりに【涼月】【初月】が加わりました。

19日、【秋月】は【米サーゴ級潜水艦 ソードフィッシュ】の雷撃を受けて沈没した【輸送船 妙法丸】の救助のためにショートランド泊地を出発しました。

到着したのは21時45分ごろで、【秋月】は警戒しながら【妙法丸】に近づきました。

そこに見張員が突如「左30、距離4,000、潜水艦らしきもの」と報告をしました。

司令塔まで出しているということは相手はギリギリまで【秋月】に気付いていなかったのでしょう。

一方見張員は司令塔の形状から敵潜であることを確信しており、続いて砲撃準備もすべて整いました。

あとは「打ち方始め」の一言で、敵艦撃沈一丁上がりです。

ところが、不幸なことにこの時【秋月】は第十戦隊旗艦であり、艦長の他に戦隊司令官や参謀も同席していました。

指揮系統が一本道でない中、そして砲術参謀の一言が、全く立場を逆転させてしまったのです。

「味方かもしれないから照射してみては」

司令官が同調したかどうかは定かではありませんが、艦長は結局この意見を受け入れざるを得なくなり、探照灯がその姿をはっきり映す前に潜水艦は潜航していきました。

【秋月】は慌てて速度を上げて爆雷戦を準備しますが、時機を完全に逸してしまいます。

次の瞬間、獲物となったのは【秋月】でした。

絶体絶命のピンチを相手のポカミスで切り抜けた【米ナーワル級潜水艦 ノーチラス】でしたが、こちらは見事にチャンスをものにします。

6発中1発は不発でしたが(突き刺さった状態)、残りの1発の魚雷が【秋月】の右舷艦橋下の第一缶室に命中して8mほどの大穴をあけました。

【秋月】にとって幸いだったのは、不意の遭遇のため【ノーチラス】も最良の射点から攻撃ができなかったことです。

これがもし3~4,000mの絶好の位置だと、もう1発ぐらい命中していてもおかしくない距離でした。

またこの後【ノーチラス】は止めを刺すことなく退散したため、【秋月】は重症ではあるもののなんとか生き残ることができました。

幸い第二缶室への浸水はなかったため、【秋月】はこれでも20ノット程での自力航行が可能でした。

【妙法丸】の救助がどこまでできたか不明ですが、恐らくほとんどなされないままショートランドまで戻ったと思われます。

応急修理を受けた後はトラックまで移動し、そこで【明石】によってさらに応急修理を受けました。

3月11日、応急修理を終えた【秋月】は本格的な修理のために佐世保を目指してトラックを出発します。

しかし14日、サイパンを出港した後に艦底のキールが切断されてしまい、【秋月】は艦橋部分で少しくの字に折れ曲がってしまいました。

慌てて【秋月】はサイパンに引き返し、対策を考えますが、船底のキールを接合してなおかつ長距離航行に耐えうる強度を持たせることは難しいとなり、結局【秋月】は艦首と艦橋を切断し、だいたい3分の2ほどの長さで日本に戻ることになりました。

切断された艦首は曳航して持ち帰ることも検討されましたが結局沈められ、【秋月】は【神光丸】に曳航されて7月5日に長崎に到着。

ここから修理が始まるわけですが、現場からはすでに数々の実績と信頼を積み重ねている【秋月】の早期復帰を求める声が後を絶ちません。

予定では【秋月】復帰は約半年後の1月末で、ここが縮まらなければそれだけ日本の不利は加速するし戦死者も増えていきます。

そこで海軍は大胆な方法で短縮を達成させます。

艦首を造ってから接合するから時間がかかるのであって、じゃあ完成品をくっつければもっと早く復帰できるじゃんということです。

この時三菱長崎造船所には同型艦の【霜月】が艤装工事中でしたが、主機と缶が完成していなかったため工事が一時中断していました。

この【霜月】の艦首をバッサリ切り取り、【秋月】に接合することで見事に工期短縮を達成し、11月半ばには残工事含めてすべての工事が完了しました。

この時【秋月】は修理のほかに機銃などの増備が進められました。

後部高射装置の箱は撤去されて25mm三連装機銃に、当初から装備されていた連装機銃を三連装に、また13mm単装機銃が艦橋横と防空指揮所に2基ずつ増設されました。

そしてこの時ようやく21号対空電探が前檣に装備されました。

他に九三式水中聴音機、爆雷は投下台6基が全部外されて代わりに投下軌条が両側に設置されました。