| 起工日 | 昭和10年/1935年5月4日 |

| 進水日 | 昭和11年/1936年11月27日 |

| 竣工日 | 昭和12年/1937年5月31日 |

| 退役日 (座礁沈没) | 昭和19年/1944年2月1日 |

| トラック島南東 | |

| 建 造 | 舞鶴海軍工廠 |

| 基準排水量 | 1,685t |

| 垂線間長 | 103.50m |

| 全 幅 | 9.90m |

| 最大速度 | 34.0ノット |

| 航続距離 | 18ノット:4,000海里 |

| 馬 力 | 42,000馬力 |

| 主 砲 | 50口径12.7cm連装砲 2基4門 |

| 50口径12.7cm単装砲 1基1門 | |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 2基8門 |

| 次発装填装置 | |

| 機 銃 | 40mm単装機銃 2基2挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式ボイラー 3基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

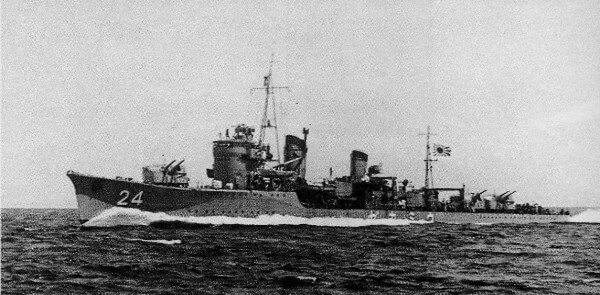

船体構造、兵装が改められ、改白露型とも称される海風

「白露型」の七番艦となる【海風】は、第二次軍備補充計画(通称「マル2計画」)で建造が計画された駆逐艦の初めになります。

軍備増強はいつも予算編成が絡んできますので、トータルの目標はあってもそれを多少分割して計画します。

【海風】以降の4隻はこの「マル2計画」組になります。

そしてこの4隻の建造のタイミングで、日本海軍史の大きな試練となった「第四艦隊事件」が発生しており、これにより【海風】から【涼風】の4隻は取り急ぎ「白露型」の設計で問題となっている部分を手直しした形で建造されることになりました。

実は「第四艦隊事件」が起こらなくても、【海風】以降は多少の設計変更が行われる予定でした。

軽量化に大きく貢献した技術として電気溶接がありましたが、この技術の実績も培われてきたことから、【海風】は今まで以上に電気溶接を広範囲に取り入れる予定でした。

しかし「第四艦隊事件」の大きな問題は、新しい船ほど厳しい軽量化を求めたことで強度不足が深刻になっていたことでした。

そのため電気溶接の拡大とは真逆の大縮小が徹底されてしまいます。

艦橋は「白露型」がかなりカクカクとした箱を積んだような形状に対して、全体的に角が取れて曲面が目立つようになりました。

これはわざわざ羅針艦橋より上部の実物大模型を造ってまで取り組まれたことで、ここで決められた形は以降も基本的な柱となり「朝潮型」以降にも引き継がれています。

特に「朝潮型」の艦橋は【海風】のものとほぼ同じです。

他に変更があったのは機銃です。

これまで機銃にはイギリスのヴィッカース社ライセンス生産の毘式40mm機銃が採用されていましたが、新たにフランスのホチキス社製13mm機銃のライセンスを得ることで九三式13mm機銃の製造が可能となりました。

口径は当然落ちますが、毘式の使い勝手はよくなかったので、戦時中も修理のタイミングで毘式搭載の駆逐艦は13mmないし25mm機銃に置き換えられた例が多くあります。

【海風】は13mm連装機銃2基を搭載しています。

「第四艦隊事件」は【海風】の建造途中で発生したため、【海風】は約8ヶ月建造の中断を余儀なくされています。

そして建造再開と並行して艦橋の再設計が行われていました。

「改白露型」や「海風型」とも呼ばれる4隻はそろって第二十四駆逐隊を編成し、第四水雷戦隊に所属して太平洋戦争に突入しました。

まずはフィリピンの「レガスピー上陸作戦」に参加し、年が明けてからも「バリクパパン攻略作戦」などに従事。

「バリクパパン攻略作戦」は貴重な製油所を確保するための作戦でしたが、敵の反撃も激しく、1月23日、タラカンからの輸送中に【海風】は【米サーモン級潜水艦 スタージョン】からの魚雷を発見します。

幸い【海風】に魚雷は命中せず、【海風】は【江風】(?)とともに爆雷で反撃してこれを追い返しています。

しかし次は空襲で船団に次々と爆弾が降り注ぎ、【南阿丸】が沈没してしまいました。

それでも船団は24日にバリクパパンに到着。

2回に分けて輸送船からの上陸が行われましたが、待機中の【敦賀丸】が【蘭K ⅩⅣ級潜水艦 K ⅩⅧ】の魚雷を受けて沈没。

さらに警戒の間隙を突いて4隻の駆逐艦が突入し、【須磨浦丸】【呉竹丸】【辰神丸】が相次いで沈没させられるという大きな被害を負いました。

緒戦でも数少ない完敗を喫した「バリクパパン沖海戦」ですが、上陸そのものは大きな支障もなく、その日のうちに占領に成功しました。

2月4日、【米サーゴ級潜水艦 スカルピン】の雷撃を受けた僚艦【涼風】が大破し、撤退を余儀なくされます。

2月末には大きな目標であったジャワ島の目前まで迫ったところで、第五戦隊がABDA連合軍と衝突する「スラバヤ沖海戦」が勃発します。

しかし【海風】は【夏雲】とともに船団護衛の指揮を任されたことから戦闘には全く関与せず、あの派手な消費、地味な戦果の「スラバヤ沖海戦」の有様を知ることなくジャワ島を目指していました。

ジャワ島の陥落もあり、「蘭印作戦」は3月に終結。

4月10日には第二十四駆逐隊は第一水雷戦隊に戻ることになりました(四水戦の前は一水戦所属)。

5月から【海風】はいったん佐世保で修理を受けることになり、一方で海軍は次の一手としてミッドウェー島を目論んでいました。

修理を終えた【海風】は、連合艦隊を護衛して遥かミッドウェー島を目指して出撃。

ところが天狗になっていた海軍に自由の女神からの強烈な鉄槌を受け、快進撃を支えてきた空母4隻が「ミッドウェー海戦」で一気に失ってしまいます。

【海風】は当然海戦には参加していませんが、これで戦争の局面は劇的に変わってしまいました。

さらに23日には【山風】が【米ナワール級潜水艦 ノーチラス】の雷撃を受けて沈没し、第二十四駆逐隊初の喪失艦が出てしまいました。

7月24日、3隻となった第二十四駆逐隊は第二水雷戦隊に異動となり、8月からは「ガダルカナル島の戦い」が始まったことで多くの駆逐艦が戦地に動員されました。

【海風】は復帰した【涼風】とともに【千歳】を護衛してトラック島に入り、その後ガダルカナル島への輸送の最前線に立つことになりました。

最初はこれまで通り輸送船を護衛してガダルカナル島を目指していましたが、その目標地点は航空基地がありますから足の遅い輸送船は例外なく標的にされました。

増大する被害を見かねて、日本は駆逐艦にドラム缶などを乗せて少数精鋭で少量でも迅速に輸送を行う鼠輸送を行います。

第二十四駆逐隊はここから頻繁にガダルカナル島への輸送を実施。

しかし9月24日には夜間に空襲を受けたことで輸送が中止され、この空襲で【海風】は至近弾を受けて6名の戦死者を出しています。

いったんトラックに戻って【明石】の修理を受けた【海風】は、10月13日深夜の【金剛】【榛名】によるヘンダーソン飛行場艦砲射撃に護衛として参加。

この艦砲射撃は大成功に終わったかに見えましたが、日本が造っていた時の滑走路とは別にさらに新しい滑走路を造成中だったことに日本は気づいていませんでした。

この隙に輸送を行っていた輸送船団は空襲されて6隻中3隻が沈没、物資もほとんど丸焦げになってしまい、今回の輸送も失敗に終わってしまいます。

まさかの事態に日本はますます追い詰められますが、10月26日の「南太平洋海戦」(【海風】も参加)で日本はアメリカの機動部隊を一時的にすべて戦力外に追いやることができました。

最後のチャンスが日本に巡ってきたのです。

ところが11月13日の「第三次ソロモン海戦(第一夜)」では、海戦で大戦果を挙げるも大将である【比叡】が放棄のち沈没となり、また海戦となったことでヘンダーソン飛行場への艦砲射撃すら行われなかったことから輸送は前回よりも増して危険な航海となってしまいます。

この空襲で二水戦に護衛されていた輸送船11隻は6隻が沈没しています。

「第三次ソロモン海戦」で輸送部隊の護衛についていた【海風】ではありましたが、この成れの果てを見てどのように感じたのでしょうか。

これまで何度も死地を潜り抜けてガダルカナル島への輸送を続けてきた【海風】ですが、「第三次ソロモン海戦」の敗北の後には自身にも危険が及んでいました。

連合軍がニューギニア島ブナ方面に上陸し、「ブナ、ゴナの戦い」が始まったことを受けて、今度はこちらへの輸送を命じられます。

11月18日、【朝潮、江風】は水雷艇とともにラバウルからブナ、ゴナを目指して南下していました。

ところが【B-17】の爆撃を受けた3隻はそろって被害を受けてしまいます。

特に艦中央部に直撃弾を受けた【海風】は機関に被害が出てしまい航行不能となり、輸送は中止、【朝潮】に曳航されてラバウルまで引き揚げていきました。

とにかく自力で動けるようになるまで応急修理を受けた【海風】は、その後トラックを経由して横須賀に帰投。

2月下旬には修理が完了して、28日に【清波】とともに【盤谷丸】【西貢丸】をトラックまで護衛する任務で戦列復帰となります。

ですがこの時僚艦の【涼風】は修理中、【江風】も【東運丸】との衝突により稼働できず、【海風】はしばらく他の駆逐艦と行動を共にします。

この時戦いはニュージョージア島とその周辺の島が主戦場となっていて、4月30日に【萩風】とともにショートランドを出発、コロンバンガラへの輸送に成功します。

5月4日の同様の輸送も成功し、コロンバンガラへの輸送は比較的安全、かに思われました。

ところがどっこい、アメリカはしっかりこの輸送を把握していました。

この輸送は【海風、萩風】と【陽炎】【黒潮】【親潮】の第十五駆逐隊が途中ですれ違う頻度で行っていたのですが、航路が毎回同じで、待ち伏せなどの警戒が薄くなっていました。

ここに目を付けたアメリカは輸送の合間に機雷をばら撒き、そして見事にこの機雷が第十五駆逐隊の3隻を一網打尽にしてしまいました。

報告を受けて【海風、萩風】が急いで引き返しますが、後の祭り、3隻はその後の空襲もあってみな沈没していました。

その後【海風】は山本五十六連合艦隊司令長官の遺骨を乗せた【武蔵】らを護衛して本土に帰投し、24日に今度は【潮】【鹿島】とともに【雲鷹】【冲鷹】を護衛してトラックに再出撃します。

この輸送をもう一往復行い、7月から【海風】は横須賀で整備を行いました。

この時新たに電探も装備されていると思われます。

修理を終えた【海風】は再びトラック島に戻ってきましたが、トラック島もいつのまにかのんびり構えていられる場所ではなくなっていました。

9月には船団を護衛していた【六連】が【米サーモン級潜水艦 スナッパー】の魚雷を受けて轟沈し、【海風】が救援に駆け付けますが【スナッパー】を補足することはできませんでした。

10月6日は【給油艦 風早】が雷撃を受けて沈没し、【五十鈴】【初風】とともに救助に駆け付けるなど、潜水艦が代わる代わるやってきては海を荒らして帰っていく日々に頭を抱えることになりました。

10月31日、第二十四駆逐隊に【満潮】が加わります。

【江風】は8月6日の「ベラ湾夜戦」で沈没してしまったので、これで第二十四駆逐隊は【海風、涼風、満潮】の3隻体制となります。

そして同日、【山城】【伊勢】【隼鷹】などの丁三号輸送部隊(この面子は本土~トラックまで)を護衛して一行は日本に戻ることになりました。

このところきな臭いトラックを離脱することができた【海風】ですが、本土付近も決して安心できません。

むしろ豊後水道は国内であるにもかかわらずいつだって危険水域です。

11月5日、まさにその豊後水道で護衛していた【隼鷹】が【米ガトー級潜水艦 ハリバット】の雷撃を受けて航行不能となってしまいます。

【隼鷹】は【利根】に曳航されて呉にはたどり着きましたが、改装空母の中では一際大きい【隼鷹】の離脱は日本にとって痛手でした。

【海風】もまたこの機会に修理を受けますが、修理と並行して武装の換装が行われました。

他艦同様、使う機械が激減している主砲(2番砲塔)を撤去し、新たに25mm三連装機銃が2基搭載されています。

修理を終えた後、【満潮】は別の護衛を任されますが、【海風】は【涼風、潮】とともに4隻の輸送船を釜山からトラックへ輸送する任務を受けます。

そして今度は南ではなく東のマーシャル諸島への輸送を行うことになりました。

しかし昭和19年/19441月15日に【潮】が【B-25】の小型爆弾を2発被弾します。

この被弾自体は大きな被害にはならなかったようですが、その後の至近弾が浸水を招き、【潮】はクェゼリン環礁まで退避はできたものの輸送任務の継続は難しくなりました。

さらに25日には【米サーモン級潜水艦 スキップジャック】の魚雷を受けて【涼風】が沈没してしまい、第二十四駆逐隊の結成当初からの生き残りはついに【海風】だけとなってしまいました。

その第二十四駆逐隊の歴史も、あと数日で幕が降ろされることになります。

2月1日、【海風】は第3113船団を護衛してサイパンからトラックへ向かっていました。

本当は【海風】は連合艦隊の命により輸送空母を護衛して本土に戻ることになっていましたが、この時【海風】は乗員の物資を全部トラックに荷揚げしていたことから、このまま帰ることはできないということで船団護衛任務を【初霜】と交代していました。

そしてトラックが近づいてきたところで、手ぐすねを引いていたのが【米ガトー級潜水艦 ガードフィッシュ】です。

【ガードフィッシュ】は魚雷4本を【海風】に向けて発射し、うち1本が右舷機械室付近に命中。

当たり所はすこぶる悪く、【海風】は大量の海水に飲み込まれて徐々に沈んでいきました。

トラックからは報告を受けた【白露】と【島風】が出動しましたが、約50名が戦死しています。