| 起工日 | 昭和19年/1944年4月10日 |

| 進水日 | 昭和19年/1944年7月30日 |

| 竣工日 | 昭和19年/1944年9月30日 |

| 退役日 | 昭和34年/1959年8月1日 |

| 建 造 | 舞鶴海軍工廠 |

| 基準排水量 | 1,262t |

| 垂線間長 | 92.15m |

| 全 幅 | 9.35m |

| 最大速度 | 27.8ノット |

| 航続距離 | 18ノット:3,500海里 |

| 馬 力 | 19,000馬力 |

| 主 砲 | 40口径12.7cm連装高角砲 1基2門 |

| 40口径12.7cm単装高角砲 1基1門 | |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 1基4門 |

| 機 銃 | 25mm三連装機銃 4基12挺 |

| 25mm単装機銃 8基8挺 | |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 2基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

冷や汗ものの礼号作戦 戦後ソ連で標的艦

【榧】は竣工後に第十一水雷戦隊にて訓練を行いますが、9月30日竣工に対して、10月25日は早くも初任務となりました。

【梅】【桃】【樅】とともに、台湾への輸送を行う【龍鳳】【海鷹】の護衛を任されます。

27日には基隆に無事到着し、【榧】は11月2日に呉へと戻りました。

話は変わって10月25日、ボルネオ島ミリへ向かうミ23船団のうち【江原丸】と【松本丸】が潜水艦の攻撃を受け、【江原丸】が沈没します。

この攻撃を行ったのが【米バラオ級潜水艦 タング】なのですが、航行不能状態となっていた【松本丸】へ向けて新たに放った魚雷の舵が壊れてしまい、グルっと回って【タング】自身に命中してしまいます。

この自滅によって脱出できたのはたったの9名で、彼らが捕虜として収容されており、【榧】は呉に戻る際に【樅】と一緒に捕虜たちを呉に送っています。

11月25日付で第十一水雷戦隊を卒業した【榧】は、例に漏れず第三十一戦隊に所属することになり、また駆逐隊も第四十三駆逐隊に編入となりました。

第四十三駆逐隊は【梅、桃】【竹】【槇】【桐】が所属しており、【榧】の加入で6隻編成となります。

同日、【榧】は次なる任務、ヒ83船団の護衛として門司を出発、一路シンガポールを目指します。

船団には以前ともに台湾へと向かった【海鷹】や【樅】もいました。

このヒ83船団は別々のゴールへ向かう船を混ぜて構成した船団で(当時の船団は護送船団方式でみんなこんな感じ)、【榧】がヒ83船団に付き添ったのは高雄まで。

「松型」だと【樅】【檜】が日本へ帰り、【榧】はこの後タマ35船団の護衛に加わってマニラへ向かっています。

当時のマニラは頻繁に空襲を受けていて、すでに沈没、着底艦が多数ある中、輸送に関係する最低限の船がやむを得ず利用していた状態でした。

12月5日にマニラに到着した【榧】でしたが、そこには穴だらけでちょっと傾いている【竹】が痛々しく錨を下ろしていました。

【竹】は前日に第七次多号作戦から全身傷だらけで帰ってきたばかり。

同型艦の【竹】の姿は明日の【榧】の惨状かもしれないと思うと、この寂れたマニラと相まって気持ちは沈んだことでしょう。

そのマニラに対するアメリカの攻撃は弱まることがなく、14日にはまたまた空襲を受けてしまいます。

この空襲では【榧】は至近弾を受けて浸水が発生し、他にも射撃指揮装置と転輪羅針儀が故障する被害を出しています。

そしてこの前日にはアメリカの輸送船団を発見していて、また15日にはアメリカ軍はミンドロ島へ上陸。

レイテ島の支援のための「多号作戦」もついに終焉を迎え、【榧】はベトナムのカムラン湾まで撤退することになりました。

【榧】のそばにいたのは【杉】と【樫】。

【杉】は第八次多号作戦で受けた無数の弾痕を晒しており、【樫】も昨日の空襲で速度が最大21ノットに落ちていました。

3隻とも怪我人でしたが、航行には支障がなかったことが幸いし、最悪の事態に陥ることなくマニラを脱しています。

ただ災いは何も敵からもたらされるだけではありません。

16日、南西方面艦隊(この時第三十一戦隊は南西方面部隊第五艦隊所属)から「お前ら3隻でミンドロに行って船団を攻撃してこい」と、素っ頓狂な命令が下されたのです。

巡洋艦どころか艦隊型駆逐艦でもない「松型」で、護衛もついている船団に殴りかかるなんてどうかしてます。

南西方面艦隊は連合艦隊からミンドロ島奪還のために何でもやれと突き上げられており、【榧】達はカムランで補給だけしてすぐにとんぼ返り、ミンドロへ向かいました。

ですが捨てる神あれば拾う神ありか、この時海は台風で大荒れでした。

怪我人3隻ではなかなかこの海を突破することは危険で、そしてもともと無謀な突撃命令でもありましたから、第四十三駆逐隊司令の菅間良吉大佐は突入の中止を決断。

3隻はサンジャックに向かい、【榧】達は一命をとりとめました。

それでも命令が撤回されるまで1日以上かかり、台風通過後に3隻は再び出撃すらしています(菅間司令も「一旦帰る」という判断で、やらないとは言ってません)。

サンジャック到着後、菅間大佐は肺浸潤のために緊急入院します。

これで司令が不在となったため、しばらくは【榧】艦長の岩淵悟郎少佐が司令を兼務することになります。

さて、【榧】達の攻撃は中止になりましたが、南西方面部隊は何としてもミンドロの敵部隊に一発かましたいようで、今度は第二遊撃部隊や第二水雷戦隊を集めて攻撃に向かうように命令。

具体的には【足柄】【大淀】【霞】【朝霜】【清霜】の5隻が加わることになり、【榧】ら3隻だけで向かわせようとした時よりは遥かにちゃんとした戦力でした。

この8隻で挺身部隊を編成し、「礼号作戦」と名付けられたミンドロ島艦砲射撃作戦が始まりました。

アメリカ軍のミンドロ上陸から5日後の20日、作戦は第二水雷戦隊の木村昌福司令官(当時少将)が指揮を執ることで決定。

【榧】は射撃装置などの故障と浸水が直っていませんが、動けるんだから行けと参加しています。

3隻は【日栄丸】を護衛して22日にカムランに到着、そして24日に挺身部隊はカムランを出撃します。

25日までは全く敵に気づかれた様子はなく、部隊は順調にミンドロ島サンホセを目指していました。

敵に見つかったのは26日夕方。

しかしこの日の夜には砲弾を撃ち込むのですから、今更見つかったところで撤退の意志はありません。

挺身部隊は動じることなく進撃を続けました。

慌てたのはアメリカです。

まだミンドロ島への輸送は始まったばかりで、しかも【榧】ら3隻が引き返す原因となった台風(コブラ台風)とかでえらい目にあったりしていたのでだいぶ手間取っていました

とりあえず好き放題させるわけには行かないので、迎撃のために爆撃機を飛ばしますが、爆弾の数も少なかったので不安だらけの出撃でした。

夜になっても月明かりが眩しく、挺身部隊は海に黒い影を映しながら波を切って進みます。

なので暗闇に紛れることはできず、ここから散発的な空襲を受けることになります。

明るい上にレーダーもあるので空襲の精度は高く、例えば【大淀】は最初の方の空襲で早速2発の直撃弾を受けています。

しかし信管が付いていなかったために不発で、貫通するだけで大事にならずに済みました。

この爆弾は1発が缶室に命中していて、例え信管がなくとも缶に命中していればそれだけで【大淀】は最悪真ん中が抉り取られる可能性もありました。

とは言えラッキーが何度も続くほど戦争は甘くなく、【榧】に対して機銃を撃ちながら突進してきた【P-38】はその勢いのまま後部マストに接触。

この接触で後部マストが折れてしまい、4人が戦死しています。

さらに銃撃が原因だと思われますが、【榧】の第一缶室からいきなり火災が発生します。

何とか消火には成功しましたが、水をぶちまけたために左軸用の缶が使えなくなり、速度は20ノットまで落ちてしまいました。

なおこの缶損傷に関しては空襲時ではなく撤退時に発生した可能性もあります。

さらに【清霜】への直撃弾は機関室付近に命中し、更に漏れた重油に引火したことで火災が広がり航行不能になってしまいます。

このままでは沈んでしまうかもしれない【清霜】ではありましたが、すでにサンホセは目と鼻の先。

木村少将は救助を攻撃後に行うと決断し、【清霜】は仲間の声援を受けながら消火活動を続けます。

そして23時、ついに挺身部隊はサンホセに到着しました。

ここからは一方的な攻撃です、各艦の火砲が久しぶりに低い仰角で砲弾を撃ち始めました。

【榧】は【霞、樫】とともに貨物船へ向けて魚雷を発射しており、いずれかの魚雷が貨物船を大破に追い込みました。

その結果も戦況への影響がほとんどない「ミンドロ島沖海戦」でしたが、この作戦は日本海軍の最後の組織的勝利となりました。

帰路では途中で力尽きてしまった【清霜】の乗員の救助を【霞】と【朝霜】が行い、部隊は離脱を急ぎます。

ですが速度の遅い「松型」3隻に速度を合わせていると、もし後ろから敵襲を受けた際に巻き添えになってしまうということから、部隊は「松型」を分離させるという非情の決断を下します。

先を行く【霞】達の姿がどんどん小さくなります。

被害の大きな船が守られずに置いていかれるなんて昔はそうなかったのですが、恨み節を吐いたところで何も変わりません。

徒に速度を上げると燃費が悪くなって燃料不足でお陀仏なので、3隻は冷静に黙々とカムランを目指しました。

恐れていた敵からの反撃ですが、実は第4巡洋戦隊が挺進部隊攻撃のために出動していて、結構危ない状況でした。

ところがさっさとサンホセから逃げ出したのがよかったようで、第4巡洋戦隊は【霞】達も【榧】達も見つけることができませんでした。

この非遭遇とは逆に、3隻は【米ガトー級潜水艦 デイス】の雷撃によって沈没した【給糧艦 野埼】の乗員を偶然発見し、救助することもできました。

木村少将の心配をよそに、逆に大勢の命を救うという土産を持って29日にカムランに帰ってきた「松型」3隻は、その後サンジャックを経由して高雄へと向かいます。

高雄では不要な弾薬を降ろし、やっと応急修理を受けることができました。

【榧】は一足早く9日に高雄を出港し、13日には舞鶴へ帰投しました。

その後2ヶ月ほど舞鶴と呉で修理が行われています。

3月15日、すでに第五艦隊もないので、第三十一戦隊は第二艦隊所属となります。

19日には呉軍港空襲が【榧】を襲いましたが、幸い【榧】に被害はありませんでした。

そして4月6日、【大和】と第二水雷戦隊が命を賭した最後の戦いへと出発します。

誰もが、死のうが死にきれまいが海軍最後の戦いになることを覚悟したことでしょう。

当初は一部の「松型」にも出撃準備をするようにと命令がありましたが、しかし最終的に二水戦ではない「松型」がこれに付き従うことはなく、【榧、槇】【花月】の3隻は、米潜水艦の巣窟となっている豊後水道までの警戒任務につくに留まりました。

無事豊後水道を通り抜けると、3隻は艦隊から離脱。

世界最強の戦艦が死ぬために出撃していく姿を、【榧】達は目に焼き付けてから帰っていきました。

その後、燃料不足のために【榧】は山口県の屋代島で停泊し、そのまま日本の降伏まで活動することはありませんでした。

5月20日には「回天」を搭載した艦を中心に海軍挺進部隊が結成されましたが、万が一「回天」を使う機会があったとしても、燃料不足で船が動かないのでは話になりません。

この物騒な部隊の出番は一度もありませんでした。

【榧】は「回天」搭載艦への改装対象であり、実際に6月以降に工事が行われていたようです。

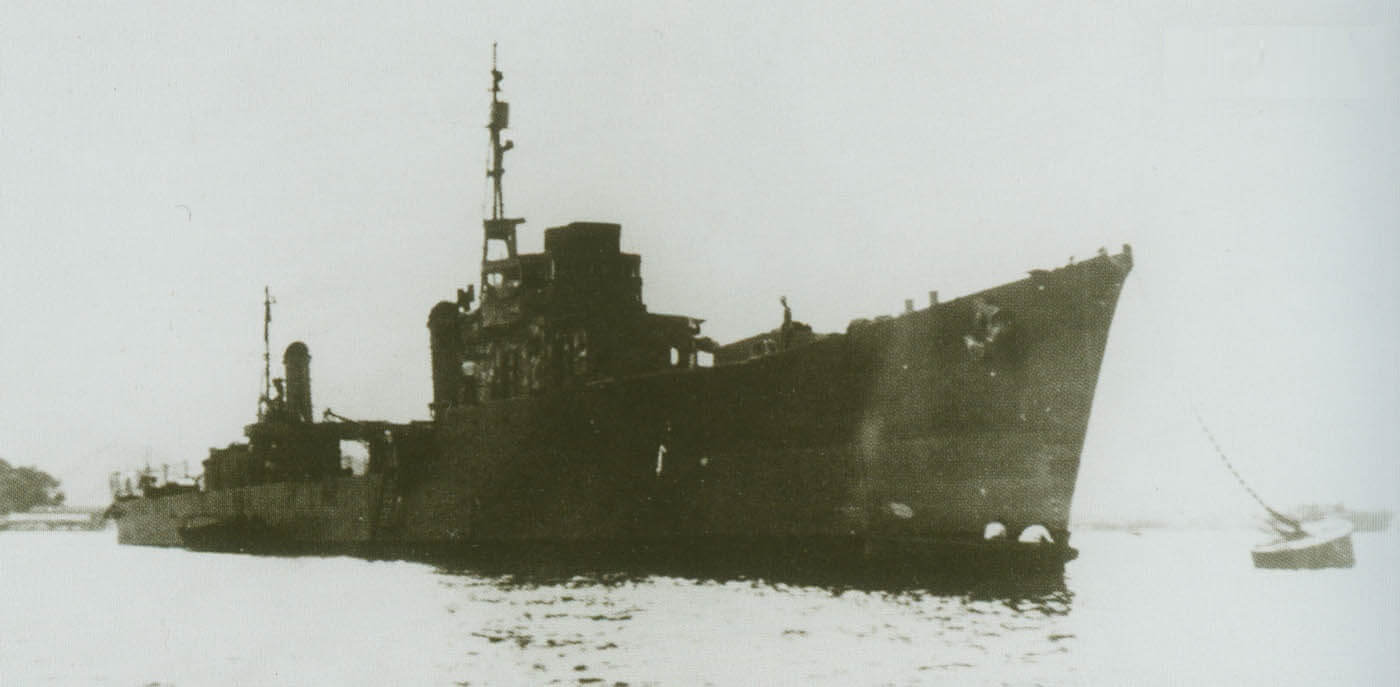

終戦後は復員船として従事し、最後は賠償艦としてソ連へと引き渡されました。

ソ連では名を『ヴォレヴォーイ』と改め、艦隊水雷艇(結局のところ駆逐艦)として扱われます。

昭和14年/1949年2月14日にその任は解かれて予備役に、さらに6月には除籍されて標的艦となります。

標的艦となった『ヴォレヴォーイ』は『TsL-23』に改称され、およそ10年間、ソ連海軍のサポート役を務めました。

昭和33年/1958年6月10日、『TsL-23』は『暖房船 OT-61』へと変更されますが、翌年の8月1日付で退役。

日本よりも遥かに長く生活したソ連の海で解体されました。

参考資料(把握しているものに限る)