| 起工日 | 昭和8年/1933年11月14日 |

| 進水日 | 昭和10年/1935年4月5日 |

| 竣工日 | 昭和11年/1936年8月20日 |

| 退役日 (沈没) | 昭和19年/1944年6月15日 |

| リアンガ湾北東 | |

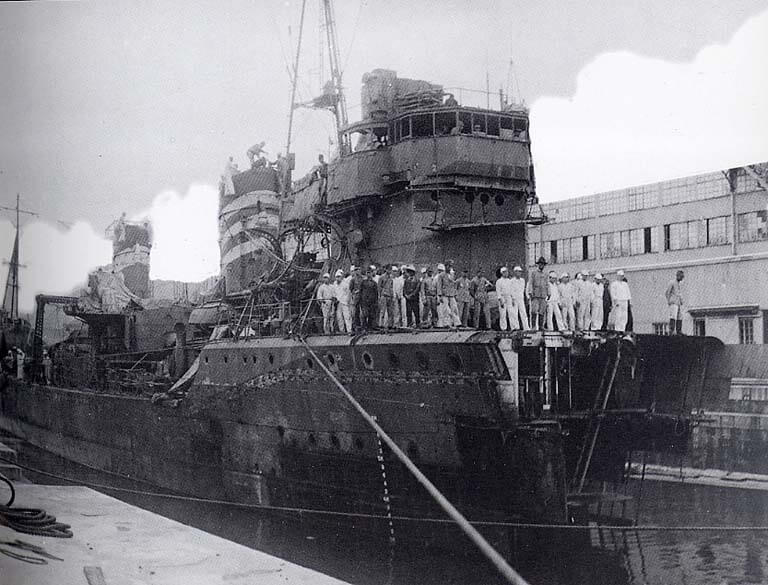

| 建 造 | 佐世保海軍工廠 |

| 基準排水量 | 1,685t |

| 垂線間長 | 103.50m |

| 全 幅 | 9.90m |

| 最大速度 | 34.0ノット |

| 航続距離 | 18ノット:4,000海里 |

| 馬 力 | 42,000馬力 |

| 主 砲 | 50口径12.7cm連装砲 2基4門 |

| 50口径12.7cm単装砲 1基1門 | |

| 魚 雷 | 61cm四連装魚雷発射管 2基8門 |

| 次発装填装置 | |

| 機 銃 | 40mm単装機銃 2基2挺 |

| 缶・主機 | ロ号艦本式缶 3基 |

| 艦本式ギアード・タービン 2基2軸 |

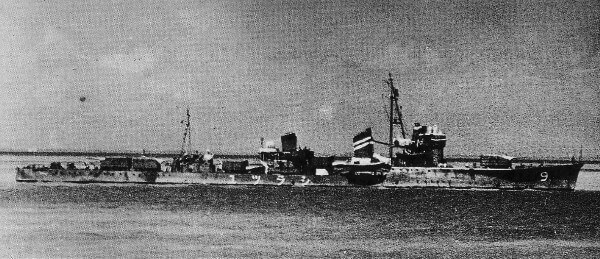

いつの間にか沈んでしまった白露 その原因は

【白露】は姉になるはずだった「初春型」五番艦、六番艦の【有明、夕暮】と【時雨】とともに第二十七駆逐隊を編成。

何と竣工してすぐに北海道で行われる陸軍特別大演習、神戸での昭和11年特別大演習観艦式に参加するために天皇陛下が乗艦された【比叡】の護衛を任されるという大役を担っています。

この任務は【時雨】とともに行っていて、できたてほやほやの駆逐艦の初陣は非常に栄誉あるものでした。

太平洋海戦開戦後は輸送と護衛に特化した任務で、はっきりした海戦の参加は昭和17年/1942年5月の「珊瑚海海戦」が初めてとなります。

この時【白露】は【翔鶴】【瑞鶴】の護衛で出撃しており、発見できなかったものの不時着水した【翔鶴】の艦載機捜索に出ています。

「ミッドウェー海戦」も途中までですが同行していますが、こちらも言わずもがな仕事なしです。

7月14日に第二十七駆逐隊は第四水雷戦隊に編入。

8月17日にトラック島に進出するのですが、同日にマキン島にアメリカ軍が潜水艦による奇襲上陸作戦を実施します。

マキン島には陸戦隊1個小隊しか存在せず、軍人はわずかに71人というペラペラの防備体制。

アメリカ軍も夕方までには撤退する作戦だったために応援をよこして叩くということはできませんでしたが、この奇襲を受けて【白露】と【時雨】は防備を固めるために新たに陸戦隊を輸送しています。

これが【白露】のガダルカナル島を巡る初めての任務となりました。

ここからは船団輸送と鼠輸送を頻繁に行いますが、その中で10月下旬、とにかく目の上のたんこぶであるヘンダーソン飛行場を取り返すため、陸軍第二師団によるヘンダーソン飛行場総攻撃が行われることになりました。

この突撃のために多くの艦艇が動員され、輸送、艦砲射撃、脱出艦船の追撃など多岐にわたる任務が配分されます。

【白露】はここでは【暁】【雷】とともに突撃隊に任命されました。

24日夜には飛行場の占領の報告が入り、艦内は大いに沸き立ちますが、やがてそれは誤報と知ることになり、突撃隊の緊迫感は増しました。

ヘンダーソン飛行場が健在ということは、このルンガ突撃は敵の制空権に突っ込むことになるからです。

突撃隊はまずはツラギ方面で揚陸作業中の【掃海駆逐艦(旧米クレムソン級駆逐艦) ゼイン】を発見し、間合いを詰めてから砲撃を開始。

しかし接近を悟った【ゼイン】もすぐさま逃走を図ったため、あまり追い回すとルンガ泊地から離れてしまうため命中弾1発で取り逃がしてしまいます。

ルンガ泊地方面に急いで戻ってみると、そこではやはり揚陸中の曳船【セミノール】と警戒中の哨戒艇【YP-284】を発見します。

すぐさま砲撃を開始して、この2隻と他に輸送船と仮装巡洋艦1隻ずつの撃沈に成功しました。

しかしこの時沿岸砲による反撃で【暁】が被弾し、火災が発生しています。

突撃隊は【暁】の火災だけで被害を抑えることができ、また夜が明けてからも逃げ切ることができましたが、第二攻撃隊はヘンダーソン飛行場からの反撃にあって【由良】が沈没、【秋月】が中破。

ヘンダーソン飛行場占領も失敗し、戦況は悪化する一方でした。

そのヘンダーソン飛行場への艦砲射撃を行うため、11月12日に【比叡】【霧島】が出撃したところで発生した「第三次ソロモン海戦」では、【白露】は【時雨、夕暮】とともにガダルカナル島・ラッセル岬警戒隊として参加しています。

しかしエリアとしては実際に海戦が勃発した場所よりかなり後方のため、海戦には参加していません。

【比叡】損傷の報告を受けて3隻と【雪風】【照月】が【比叡】の護衛についたのですが、すでに【比叡】は操舵不能、速度も遅い状態でした。

更に夜明けからの空襲によって【比叡】はついに沈没してしまいます(【比叡】の最期は諸説あり)。

24日はパプアニューギニアのラエへ向けて【磯波】【電】【春雨】【早潮】の5隻での鼠輸送を行いますが、この輸送では夜間でもアメリカが的確にターゲットを捕捉し、【B-17】の爆撃によって【早潮】が至近弾を受けて浸水し、最大速度が28ノットにまで低下してしまいました。

このしつこさの中で揚陸を強行するのは危険だと判断し、輸送は中止されて撤退を行いますが、【早潮】には至近弾や直撃弾などが折り重なり大破炎上。

最期は【白露】の砲撃によって自沈処分となりました。

僚艦の介錯を務めた【白露】ですが、自身にもまた大きな危機が迫っていました。

28日、ラエより南東にあるブナへの輸送が実施されます。

今度は【白露】【夕雲】【巻雲】【風雲】というというメンツでした。

ラバウルを出撃した4隻ですが、今度は日中に再び【B-17】に捕捉され、【白露】は直撃弾と至近弾を受けます。

この直撃弾は1番砲塔すぐ後ろに命中し、甲板を貫通して第一兵員室で爆発。

内側から押し上げられる形で甲板はめくれ上がり、艦底も一部破断して浸水が発生しました。

艦首も少し傾きましたが、幸い切断には至らず、【白露】は【夕雲】の護衛を受けて自力でラバウルまで引き返しました(途中ラバウル発の【春雨】と合流)。

トラックで【明石】の応急処置を受けた後、【白露】は昭和18年/1943年2月16日に佐世保へ向けて出発しますが、まだ彼女の危機は去っていませんでした。

道中で悪天候に見舞われた【白露】は応急処置で接合された亀裂部分が再び破損し、航行が難しくなってしまいます。

この時は【野分】もともに航行していましたが、【野分】も右舷の推進器を損傷している状態で、このままどちらかが致命的な状態になってしまうと共倒れの危険性がありました。

緊急で2隻は近くのサイパンまで避難して事なきを得ますが、その後命令で【野分】だけ先行して帰還することになったので、【白露】は再び応急処置を行って単艦で佐世保まで戻ることになりました。

幸い今回の旅路は切り抜けることができ、【白露】は7月まで修理は長引きますが、その間に僚艦である【有明、夕暮】が7月20日、24日に相次いで沈没。

第二十七駆逐隊は1週間で【白露、時雨】の2隻となってしまいます。

同じく第ニ駆逐隊で2隻編成となっていた【村雨】【五月雨】が第二十七駆逐隊に編入され、新生第二十七駆逐隊が誕生します。

また第四水雷戦隊が第二水雷戦隊にすげ替えとなったので(「コロンバンガラ沖海戦」)、同時に第二水雷戦隊所属にもなりました。

復帰後は【武蔵】や【雲鷹】、【間宮】や船団護衛で本土とトラック、ラバウルを往復。

しかしそのラバウルを袋小路に追い詰めるための策が連合軍では着々と進んでおり、その布石として南東にあるブーゲンビル島のエンプレス・オーガスタ湾を抑えるための行動を行っていました。

11月1日、日本は同湾からほど近いタロキナに連合軍が上陸していることを察知し、それを妨害するために【妙高】【羽黒】を中心とした艦隊を派遣します。

2日に日付が変わったころ、【川内】が敵影を発見したことで「ブーゲンビル島沖海戦」が勃発。

しかしすでにレーダーでアメリカの艦隊は迎撃態勢に入っており、戦闘は終始アメリカ側が優勢でした。

更に日本は隊列は乱れるわ攻撃も散発的だわ衝突も起こすわと散々なもので、【川内】【初風】が沈没しています。

【白露】もこの海戦で至近弾を受けたことによって速力低下、そこに【五月雨】に衝突され、双方中破するという有様でした。

【川内、時雨、五月雨、白露】という単縦陣での行動の中で、【白露】の艦尾に【五月雨】の艦首が衝突したということですから、Uターンに近い行動をとっている最中の衝突かと思われます。

【白露】は16ノットにまで速度が低下しますが、損傷個所が艦尾で舵やスクリューに被害がなかったため【時雨】とともに無事に戦場からの脱出に成功。

一方艦首が少し垂れ下がった【五月雨】は【白露】とは状態が異なるため、安易に速度が出せません。

そのため脱出の際にも後れを取ってしまい、追撃の駆逐艦との砲撃戦の中でかなりピンチな状況に陥っています。

敵が止めを刺すまで追撃を続けていたら確実に沈没していましたが、【五月雨】は炎上しながらもラバウルまで逃げ切っています。

海戦後、【白露】は再び佐世保で修理をうけます。

またこの時2番砲塔を撤去して25mm三連装機銃が2基新たに装備されました。

復帰後は今度も【武蔵】の護衛、また船団護衛を行いながらトラックやパラオを往来。

しかしトラック島が2月18日に大空襲を受けたことで、日本は一大拠点を失ってしまいます。

落ち延びた艦船の一部はパラオへ避難しましたが、そのパラオも3月30日に同じように空襲を受けてしまい、ここでは輸送船などが大量に被害を受けました。

一方海軍艦艇といえば、連合艦隊の見通しが甘く29日に軍艦や駆逐艦だけがとっとと脱出し、輸送船や補助艦艇はほとんど見捨てられたような形になってしまいます。

この空襲で【明石】が沈没しているのはとんでもない痛手でした。

一方で退避中の【武蔵】は【米ガトー級潜水艦 タニー】の魚雷一発を受けて小破していますが、【明石】の沈没に比べればほんとにかすり傷のようなものです。

5月末の連合軍ビアク島上陸に端を発した三次に渡る「渾作戦」もすべて失敗。

この関係で【春雨】が沈没し、更にはマリアナ諸島に機動部隊が押し寄せてきたことで、日本は連合軍に振り回される形で「マリアナ沖海戦」に突入してしまいます。

しかし【白露】は、その「マリアナ沖海戦」の結果を知ることができませんでした。

「第三次渾作戦」が中止となったのが11日。

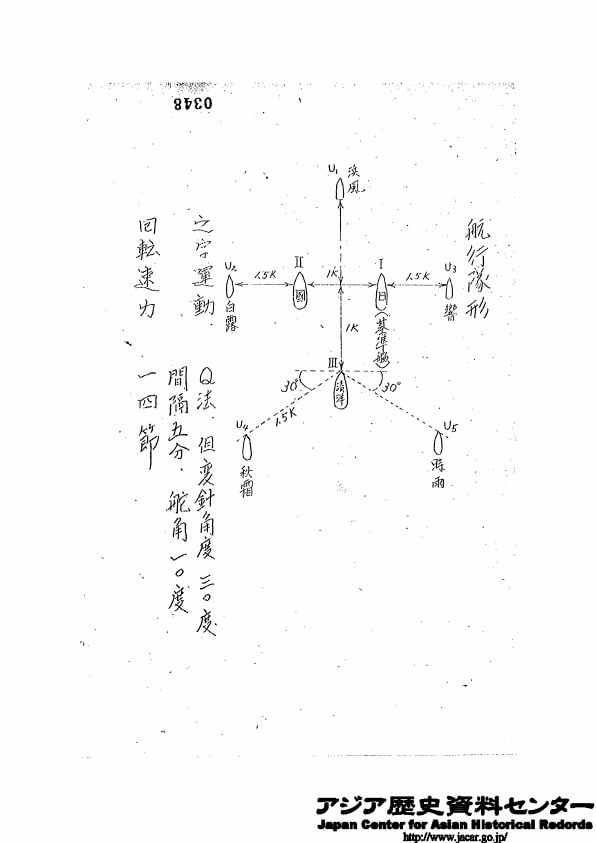

そこから日本は「あ号作戦」発動のために機動部隊と輸送船団の合流が急がれ、【白露】は【時雨】【響】【浜風】【秋霜】とともに3隻のタンカーを護衛していました。

15日深夜、船団は【浜風】を先頭に航行していました。

そこへ急に【白露】がグイっと横断してきて、油槽船【清洋丸】の針路を完全に塞いでしまいます。

【清洋丸】の減速が間に合うわけもなく、【清洋丸】が【白露】を貫く勢いで衝突してしまいました。

この衝撃で【白露】は爆雷や弾薬庫の誘爆によってあっという間に爆沈。

報告ではたった3分で見えなくなってしまったようです。

その後155名が救助されていますが、艦長の松田九郎少佐を始め104名が戦死しました。

この横断の原因ですが、色んな所でアメリカの潜水艦による雷撃を回避したと言われています。

ですがわかる範囲で調べてもこの雷撃を行った潜水艦が全然わかりません。

他艦による爆雷投下もなさそうですし、ほんとに雷撃だったのかは疑問です。

じゃあ船団を横断する必要があるのかと言われるとそれもおかしな話で、【白露】は船団の左舷側に位置し、当然ながら右舷側にも駆逐艦がいますから、たとえ何かがあっても【白露】が船団を横切ってまで緊急に右舷に回る必要もないのです。

同船団にいた【日栄丸】の報告では「白露は日栄丸の前路を右より左に横ぎり日栄、国洋の間を反転し更に清洋の前を右より左に航過せんとせりしか或はその儘反航せんと企図したるものの如く、その際清洋丸右に回頭せしめたため清洋丸の艦首にて衝撃せられたるなる可し」とあります。

(参照:昭和19年5月1日~昭和19年10月31日 特設運送船日栄丸戦時日誌戦闘詳報(3)

アジア歴史資料センター)

しかしこの報告の一方で、当時の陣形は以下のようなものだったとされます。

両方信じると、【白露】はどうにかして【日栄丸】の右側に回り込んで、【日栄丸】の前を右から左へ通り、その後【日栄丸】の後ろに回るような動きを取って、【清洋丸】の前を右から左に通り過ぎる、ということになります。

飲酒運転でもしてたのでしょうか?

絶対にどこかが間違ってると思います。

【白露】と【響】が逆ならあり得そうな感じです。

一つだけですが、【白露】が海面に映る何らかの光を雷跡と間違えた可能性を伝えるものがありました。

調べたところ、当時は月齢23.9(半月よりも少し左側欠け)で月はまだ高く昇っていない時刻でした。

そして天候としては少し雲間がある程度の曇り具合で、月はほぼ真東にありました。

船団はダバオからマリアナへ向けて、つまり最短距離であれば北東から東北東への針路と想像できます。

これらの要素から、あまり高くない位置にある月の弱い光が、東の雲間から海面に差し込み、それを雷跡と勘違いした、という可能性はないことはないでしょう。

これも【白露】が左舷にいるより右舷にいる方が真実味が増しそうですが、やっぱり【白露】の沈没につながる動きの理由は謎のままです。